前の8件 | -

¡Hola! España 2 [旅の空は]

スペイン王道の街めぐりは

バスはもちろん、新幹線や飛行機を利用しての大移動。

この日はマドリッドのホテルからバスで70km走り、トレドへ。

時差ぼけか?バスの中で爆睡していて

ツアーのメンバーの一人に

「着いたよ!」

と起こしてもらった(恥w

バスを降りると

文字通り、目の覚めるような風景が!

トレドの旧市街。

バスを降りて

ふもとから長いエスカレーターで昇り、街中へ。

サント・トメ教会に

エル・グレコの「オルガス伯の埋葬」があるのだが

それを観るための入り口が別に設けられている。

ここと聖堂は行き来できない。

礼拝の時間にも作品が鑑賞できるように。

「オルガス伯の埋葬」

拡大してみる。

手前にいる少年はグレコの息子。

入り口の少年は、これを反転したのね。

埋葬している人の後ろで、こちらを見ているのがグレコ本人だそう。

この作品の手前に、エル・グレコのお墓がある。

団体ツアーなので

グッズショップもサント・トメ教会内部もスルー!

さらに、カテドラルも外観のみ(ひー(O_O)

旧市街の路地は風情があり

こんな木工所も

バスでマドリッドに戻る。

まずは腹ごしらえ。

「CASA DEL ABUELO」お爺ちゃんの家

というレストラン。

いきなり生ハムに遭遇!

しかし、ワタシタチの食事はアヒージョであった。

さあ、この旅のハイライト(のひとつ)

プラド美術館!!!

向かい側に建つ、ゴヤ像

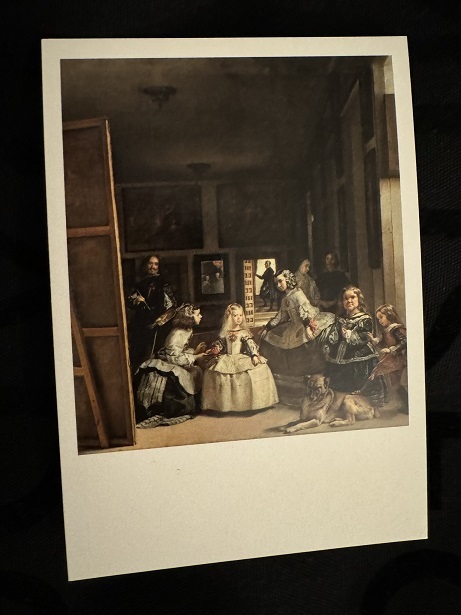

ベラスケス「ラス・メニーナス」は

大広間を隔てて隣の部屋から観ると

素晴らしい立体感!

これこそ現地ならではの感動。

だからこその門外不出。

ここは

欧州の美術館には珍しく写真撮影禁止。

短い自由時間に

ゴヤ、ラファエロ、デューラー、

グレコ、ムリーリョ、カラヴァッジョ!

心に刻むように観た。。

プラド美術館はとても広く、

展示室も複雑で

フロアガイドを見ても

お目あての作品に行き着くのが難しい。

前もって予習しておき

ガイドさんが説明している間に

他の展示室にコッソリ行く私。

(良い子は真似してはイケマセ~ン!

そんなわけで

かなり観ることは出来たのだが。

私の様子を察した添乗員さんが

自由時間の時に

「フラ・アンジェリコはここ!

ボスはあっち!」

と、連れて行ってくれたので

本当に助かった♡

ありがとう

ありがとう!(感涙

さて、団体ツアーのお約束「お買い物タイム」。

金細工のお店。きらきら~☆

職人さんが細かい装飾を入れるお仕事中。

ホテルでの夕食はビュッフェ。

お部屋はバスタブ付きで、良かったなあ。

(外国はシャワーだけの場合が多い)

明日は早いぞ。おやすみなさいzzz

バスはもちろん、新幹線や飛行機を利用しての大移動。

この日はマドリッドのホテルからバスで70km走り、トレドへ。

時差ぼけか?バスの中で爆睡していて

ツアーのメンバーの一人に

「着いたよ!」

と起こしてもらった(恥w

バスを降りると

文字通り、目の覚めるような風景が!

トレドの旧市街。

バスを降りて

ふもとから長いエスカレーターで昇り、街中へ。

サント・トメ教会に

エル・グレコの「オルガス伯の埋葬」があるのだが

それを観るための入り口が別に設けられている。

ここと聖堂は行き来できない。

礼拝の時間にも作品が鑑賞できるように。

「オルガス伯の埋葬」

拡大してみる。

手前にいる少年はグレコの息子。

入り口の少年は、これを反転したのね。

埋葬している人の後ろで、こちらを見ているのがグレコ本人だそう。

この作品の手前に、エル・グレコのお墓がある。

団体ツアーなので

グッズショップもサント・トメ教会内部もスルー!

さらに、カテドラルも外観のみ(ひー(O_O)

旧市街の路地は風情があり

こんな木工所も

バスでマドリッドに戻る。

まずは腹ごしらえ。

「CASA DEL ABUELO」お爺ちゃんの家

というレストラン。

いきなり生ハムに遭遇!

しかし、ワタシタチの食事はアヒージョであった。

さあ、この旅のハイライト(のひとつ)

プラド美術館!!!

向かい側に建つ、ゴヤ像

ベラスケス「ラス・メニーナス」は

大広間を隔てて隣の部屋から観ると

素晴らしい立体感!

これこそ現地ならではの感動。

だからこその門外不出。

ここは

欧州の美術館には珍しく写真撮影禁止。

短い自由時間に

ゴヤ、ラファエロ、デューラー、

グレコ、ムリーリョ、カラヴァッジョ!

心に刻むように観た。。

プラド美術館はとても広く、

展示室も複雑で

フロアガイドを見ても

お目あての作品に行き着くのが難しい。

前もって予習しておき

ガイドさんが説明している間に

他の展示室にコッソリ行く私。

(良い子は真似してはイケマセ~ン!

そんなわけで

かなり観ることは出来たのだが。

私の様子を察した添乗員さんが

自由時間の時に

「フラ・アンジェリコはここ!

ボスはあっち!」

と、連れて行ってくれたので

本当に助かった♡

ありがとう

ありがとう!(感涙

さて、団体ツアーのお約束「お買い物タイム」。

金細工のお店。きらきら~☆

職人さんが細かい装飾を入れるお仕事中。

ホテルでの夕食はビュッフェ。

お部屋はバスタブ付きで、良かったなあ。

(外国はシャワーだけの場合が多い)

明日は早いぞ。おやすみなさいzzz

¡Hola! España 1 [旅の空は]

”Hola" はスペイン語で「やあ」とか「こんにちは」の意味。

Hは発音しないので「オラ」。

そしてビックリマーク「!」が逆さに表記されるって謎w

そんなわけでスペイン語は全く解りません!

未踏の地なので、安心なツアーに参加することに。

8日間で王道の街を巡ります。

羽田からルフトハンザ ドイツ航空で出発!

いや、その前にオンラインでチェックインしなくてはなりません。

搭乗の30時間前から出来るそうなので

出発前日の朝5時に起床(眠~

チェックインすれば、座席が選べるので頑張るぞ。

ところが、生年月日やパスポートナンバーの入力が出来ません!

何回やってもエラーになってしまうので

サポートの電話がつながる9時になるのを待ちました。

ところがっ

応対する人がニホン語がおぼつかない~。

とうとう「空港でチェックインできますよ」

ですって!え~(`ヘ´)

そんなわけで、翌日はまた早起き!

集合時間のかなり前に到着。

カウンターには日本人係員がいて

丁寧に対応してくれました。

やれやれ、やっと搭乗~。

このツアーの時点ではスペインへの直行便が無いので

フランクフルトで乗り継ぎです。

羽田→フランクフルト 14時間15分

フランクフルト→マドリッド 2時間35分

家を出てからホテルに着くまで

丸1日ですがな(よれよれw

今は露国の上空を飛べないので

余計に時間がかかるのです(怒)!

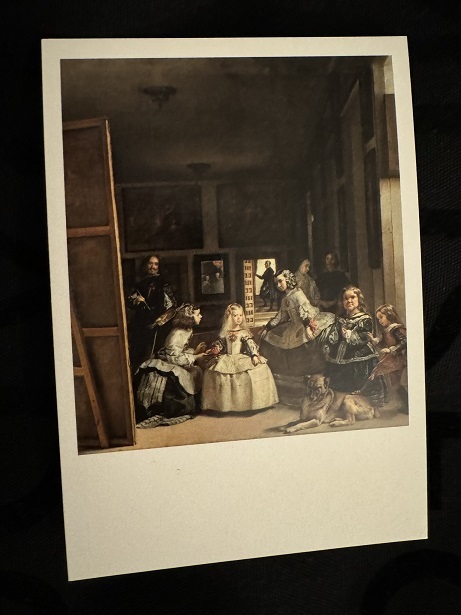

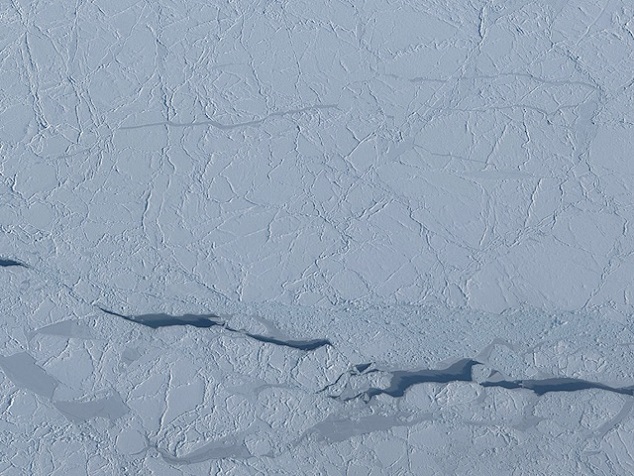

北極海の上を飛び

初めて見る、

雪と氷に覆われたグリーンランド

ようやくフランクフルトです。

乗り継いだ飛行機もルフトハンザ。

扉のイラストは乗務員さん作でしょうか?(かわいい♪

マドリッドの空港からバスで

ホテルに着いたのは午前0時を回っていました(やれやれ)

というわけで、8日間のツアーというのは

前後の移動日が1日ずつなので

現地滞在は実質6日間なのです。

それでも行きたい海外旅行~w

明日からが楽しみ楽しみ♪♬

Hは発音しないので「オラ」。

そしてビックリマーク「!」が逆さに表記されるって謎w

そんなわけでスペイン語は全く解りません!

未踏の地なので、安心なツアーに参加することに。

8日間で王道の街を巡ります。

羽田からルフトハンザ ドイツ航空で出発!

いや、その前にオンラインでチェックインしなくてはなりません。

搭乗の30時間前から出来るそうなので

出発前日の朝5時に起床(眠~

チェックインすれば、座席が選べるので頑張るぞ。

ところが、生年月日やパスポートナンバーの入力が出来ません!

何回やってもエラーになってしまうので

サポートの電話がつながる9時になるのを待ちました。

ところがっ

応対する人がニホン語がおぼつかない~。

とうとう「空港でチェックインできますよ」

ですって!え~(`ヘ´)

そんなわけで、翌日はまた早起き!

集合時間のかなり前に到着。

カウンターには日本人係員がいて

丁寧に対応してくれました。

やれやれ、やっと搭乗~。

このツアーの時点ではスペインへの直行便が無いので

フランクフルトで乗り継ぎです。

羽田→フランクフルト 14時間15分

フランクフルト→マドリッド 2時間35分

家を出てからホテルに着くまで

丸1日ですがな(よれよれw

今は露国の上空を飛べないので

余計に時間がかかるのです(怒)!

北極海の上を飛び

初めて見る、

雪と氷に覆われたグリーンランド

ようやくフランクフルトです。

乗り継いだ飛行機もルフトハンザ。

扉のイラストは乗務員さん作でしょうか?(かわいい♪

マドリッドの空港からバスで

ホテルに着いたのは午前0時を回っていました(やれやれ)

というわけで、8日間のツアーというのは

前後の移動日が1日ずつなので

現地滞在は実質6日間なのです。

それでも行きたい海外旅行~w

明日からが楽しみ楽しみ♪♬

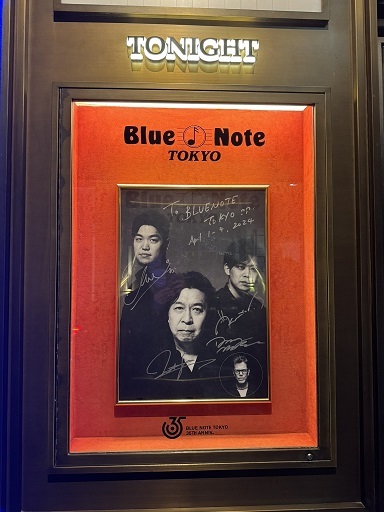

"TRiNFiNiTY" [コンサートの記憶]

MAKOTO OZONE new trio "TRiNFiNiTY"

~ブルーノート東京(2日目・2nd)

(出演)

小曽根真(ピアノ)

小川晋平(ベース)

きたいくにと(ドラムス)

(スペシャル ゲスト)

ダニー・マッキャスリン(サックス)

(セットリスト)

1.MR. MONSTER

2.MOMENTARY MOMENT

3.ETUDADE

4.INFINITY

5.THE PATH

6.THE PARK HOPPER

7.DEVIATION

(アンコール)

YELLOW FEVER

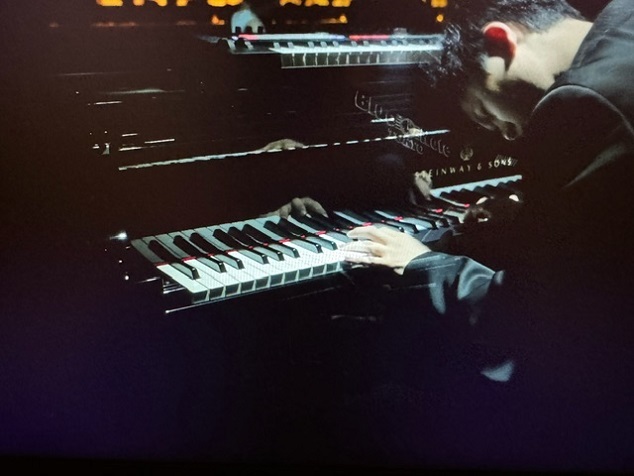

これが小曽根さんのピアノ?!

まるで重力が無いかのように

弧を描いて浮遊する。

かと思えば

鋼のように重厚な響きで

空間を支配する。

圧倒的・・!

これまでも

小曽根さんの指が

高速で鍵盤を駆け巡り

キレ味の良いパフォーマンスを

繰り広げるのを見てきた。

でも、この日は何かが違う。

それは

小曽根さんのピアノが語る言葉。

まるで違う言語のように

発音もイントネーションも

するりと変化した。

なんて新鮮なピアノ!

新しいトリオ "TRiNFiNiTY" は

ベースもドラムスも、とても若い。

若いけれど、腕が確かな上

打って出る気迫の

もの凄さがある。

そして、

小川晋平さんのベースも

きたいくにとさんのドラムスも

とにかく音が綺麗!

小曽根さんのピアノも本当に美しいので

トリオの音楽がとても洗練された

クオリティの高いものになる。

情感のこもったベース

ハーモニーを奏でるドラムス。

二人とともに

小曽根さんは

新しい境地に躊躇なく飛躍する。

トリオのトライアングルは

パワーがせめぎ合い、

火花を散らし

瞬時にエネルギーの方向が変化する。

これは まさに

ビッグバンだ!

サックスが入った後半は

それが さらに増幅される。

サックスのロングトーンの後ろで

暴れまくるトリオw

こんな音楽って、アリ?

ホントに凄すぎて

笑った顔が元にもどりません~

スケジュール上、このライブは諦めていたのだけれど

無理して来て、本当に良かった!

しかーし、

発売後しばらくしてから予約したので

お席がが(汗

ライブハウスだから仕方ないとはいえ

人と人のすき間からステージを覗くのは

ホントに大変でした(泣

しかも、オーダーした飲み物が来なかったり(泣

という、試練の連続だったけどw

それを差し引いても

ライブは最高だったよ。

(この写真web上からお借りしました)

小曽根さんは

ラジオのインタビューで

「この若い二人から沢山のインスパイアを受ける。」

と言っていた。

ピアノが驚くほど変化したのは、この事。

もちろん、二人も

小曽根さんから受け取るものが大きいことでしょう。

そうやって

これまで聴いたことのない音楽が

さらにクリエイトされるに違いない。

トリオ名の"TRiNFiNiTY"は

「Trio」と「Infinity」(無限)を掛け合わせた造語。

まさに未来は無限!

お楽しみは

これから!!

~ブルーノート東京(2日目・2nd)

(出演)

小曽根真(ピアノ)

小川晋平(ベース)

きたいくにと(ドラムス)

(スペシャル ゲスト)

ダニー・マッキャスリン(サックス)

(セットリスト)

1.MR. MONSTER

2.MOMENTARY MOMENT

3.ETUDADE

4.INFINITY

5.THE PATH

6.THE PARK HOPPER

7.DEVIATION

(アンコール)

YELLOW FEVER

これが小曽根さんのピアノ?!

まるで重力が無いかのように

弧を描いて浮遊する。

かと思えば

鋼のように重厚な響きで

空間を支配する。

圧倒的・・!

これまでも

小曽根さんの指が

高速で鍵盤を駆け巡り

キレ味の良いパフォーマンスを

繰り広げるのを見てきた。

でも、この日は何かが違う。

それは

小曽根さんのピアノが語る言葉。

まるで違う言語のように

発音もイントネーションも

するりと変化した。

なんて新鮮なピアノ!

新しいトリオ "TRiNFiNiTY" は

ベースもドラムスも、とても若い。

若いけれど、腕が確かな上

打って出る気迫の

もの凄さがある。

そして、

小川晋平さんのベースも

きたいくにとさんのドラムスも

とにかく音が綺麗!

小曽根さんのピアノも本当に美しいので

トリオの音楽がとても洗練された

クオリティの高いものになる。

情感のこもったベース

ハーモニーを奏でるドラムス。

二人とともに

小曽根さんは

新しい境地に躊躇なく飛躍する。

トリオのトライアングルは

パワーがせめぎ合い、

火花を散らし

瞬時にエネルギーの方向が変化する。

これは まさに

ビッグバンだ!

サックスが入った後半は

それが さらに増幅される。

サックスのロングトーンの後ろで

暴れまくるトリオw

こんな音楽って、アリ?

ホントに凄すぎて

笑った顔が元にもどりません~

スケジュール上、このライブは諦めていたのだけれど

無理して来て、本当に良かった!

しかーし、

発売後しばらくしてから予約したので

お席がが(汗

ライブハウスだから仕方ないとはいえ

人と人のすき間からステージを覗くのは

ホントに大変でした(泣

しかも、オーダーした飲み物が来なかったり(泣

という、試練の連続だったけどw

それを差し引いても

ライブは最高だったよ。

(この写真web上からお借りしました)

小曽根さんは

ラジオのインタビューで

「この若い二人から沢山のインスパイアを受ける。」

と言っていた。

ピアノが驚くほど変化したのは、この事。

もちろん、二人も

小曽根さんから受け取るものが大きいことでしょう。

そうやって

これまで聴いたことのない音楽が

さらにクリエイトされるに違いない。

トリオ名の"TRiNFiNiTY"は

「Trio」と「Infinity」(無限)を掛け合わせた造語。

まさに未来は無限!

お楽しみは

これから!!

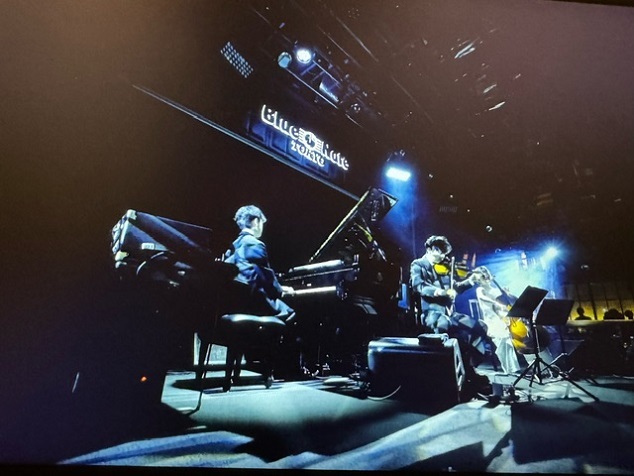

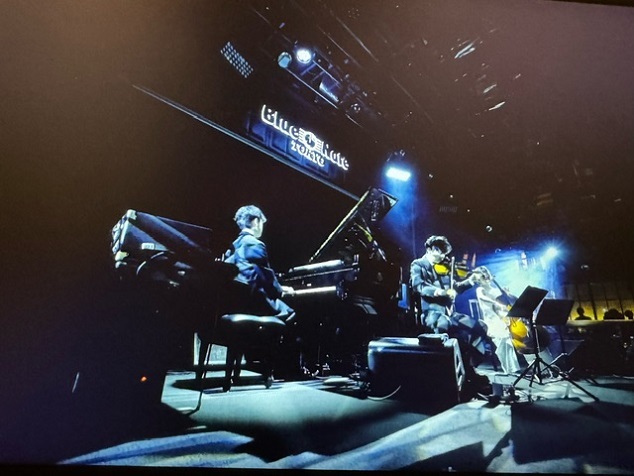

はじまりの夜 [コンサートの記憶]

Ayatake Ezaki "Blue Note Tokyo Live 2024"

(ストリーミング)

(出演)

江﨑文武(ピアノ、キーボード)

常田俊太郎(ヴァイオリン)

村岡苑子(チェロ)

(セットリスト)

江崎文武:薄暮・帷・夜想・抱影・陰翳礼讃・果敢無い光線・

常夜燈・きょうの空にまるい月・薄光・朝日のぬくもり

常田俊太郎:モンタージュ

村岡苑子:Abyss

江崎文武:黄金の刻 メインテーマ

黄金の刻 愛のテーマ feat. 上野耕平

Finale

(アンコール)

江崎文武:朧月夜

音と音のすきまから

やわらかな世界が広がる

どこか懐かしい旋律が

あたたかく ゆらめき

心の隙間を

優しくみたす。。

前半は江崎文武さんのアルバム「はじまりの夜」が

ひと綴りに演奏される。

デジタルで少し増幅された音は

夢幻の宇宙のような

思いがけない空間を創りだす。

後半は

常田俊太郎さんと村岡苑子さんの作品も。

そして

サックスの上野耕平さん(江崎さんと大学の同級生)が

この前日に放映されたTVドラマの楽曲を。

ストリーミングにも音のこだわりが感じられて

幸せなひとときだった。。

江崎さんはブルーノートに

ソロとしての出演は初!なのだそう。

その感慨とともに

家族や友人、スタッフそしてファンへの

感謝の言葉が述べられた。

(ほんとうに真摯なお人柄♡

江崎文武さんは様々なアーティストに

作品を提供したり、編曲をしている。

この日、演奏された「はじまりの夜」は

なんと初のソロアルバムなのだとか。

ピアノ・ソロの作品が

この日のために弦楽器とともに演奏された。

そんな特別なライブが聴けた幸運。

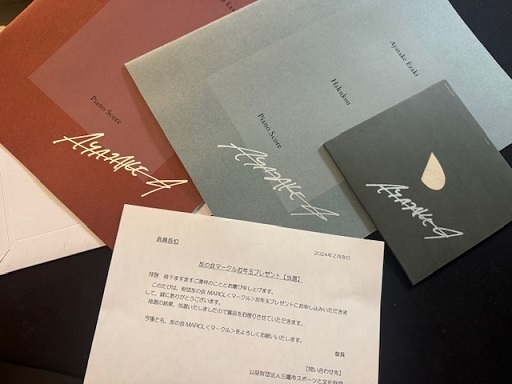

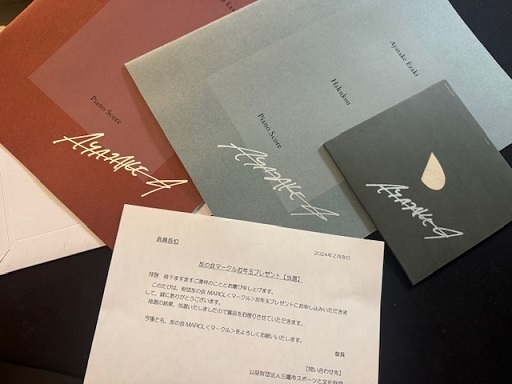

実は、少し前にも幸運が舞い込んできた。

それは

あるホールの会員向けプレゼントに当選!

いくつかあるプレゼントの中から

江崎さんのCDと楽譜に応募したら

なんとっ

サイン入りで頂いてしまいました♡

江崎さんは、このライブの2日後に

ドラマの劇伴の録音があるとか。

これから江崎さんの音楽を耳にすることが増えそう~♪♬♪

そうそう、

ラジオ番組のレギュラーも始まるそうです。

楽しみですね♡

(ストリーミング)

(出演)

江﨑文武(ピアノ、キーボード)

常田俊太郎(ヴァイオリン)

村岡苑子(チェロ)

(セットリスト)

江崎文武:薄暮・帷・夜想・抱影・陰翳礼讃・果敢無い光線・

常夜燈・きょうの空にまるい月・薄光・朝日のぬくもり

常田俊太郎:モンタージュ

村岡苑子:Abyss

江崎文武:黄金の刻 メインテーマ

黄金の刻 愛のテーマ feat. 上野耕平

Finale

(アンコール)

江崎文武:朧月夜

音と音のすきまから

やわらかな世界が広がる

どこか懐かしい旋律が

あたたかく ゆらめき

心の隙間を

優しくみたす。。

前半は江崎文武さんのアルバム「はじまりの夜」が

ひと綴りに演奏される。

デジタルで少し増幅された音は

夢幻の宇宙のような

思いがけない空間を創りだす。

後半は

常田俊太郎さんと村岡苑子さんの作品も。

そして

サックスの上野耕平さん(江崎さんと大学の同級生)が

この前日に放映されたTVドラマの楽曲を。

ストリーミングにも音のこだわりが感じられて

幸せなひとときだった。。

江崎さんはブルーノートに

ソロとしての出演は初!なのだそう。

その感慨とともに

家族や友人、スタッフそしてファンへの

感謝の言葉が述べられた。

(ほんとうに真摯なお人柄♡

江崎文武さんは様々なアーティストに

作品を提供したり、編曲をしている。

この日、演奏された「はじまりの夜」は

なんと初のソロアルバムなのだとか。

ピアノ・ソロの作品が

この日のために弦楽器とともに演奏された。

そんな特別なライブが聴けた幸運。

実は、少し前にも幸運が舞い込んできた。

それは

あるホールの会員向けプレゼントに当選!

いくつかあるプレゼントの中から

江崎さんのCDと楽譜に応募したら

なんとっ

サイン入りで頂いてしまいました♡

江崎さんは、このライブの2日後に

ドラマの劇伴の録音があるとか。

これから江崎さんの音楽を耳にすることが増えそう~♪♬♪

そうそう、

ラジオ番組のレギュラーも始まるそうです。

楽しみですね♡

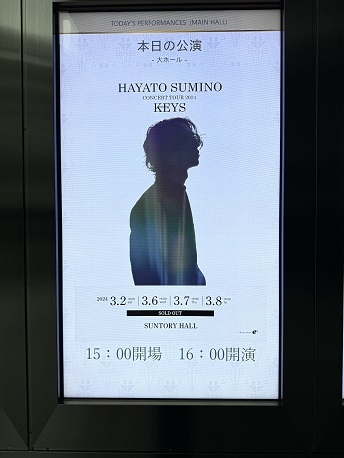

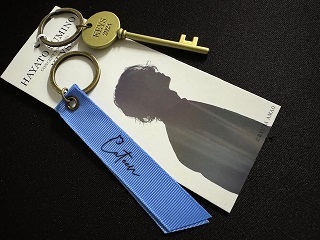

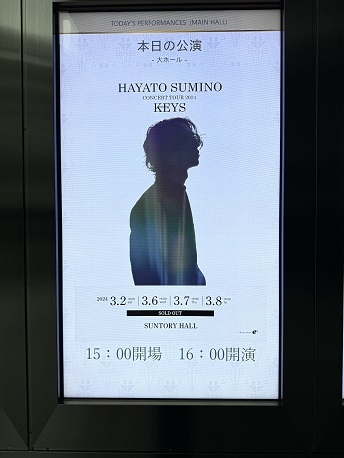

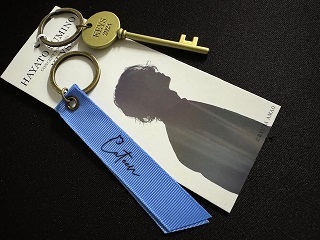

"KEYS" Streaming [コンサートの記憶]

角野隼斗 全国ツアー 2024 “KEYS” Streaming

~千葉 森のホール21大ホールより配信

(プログラム)

J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971

モーツァルト:ピアノソナタ 第11番 イ⻑調 K. 331「トルコ⾏進曲付き」

⾓野隼⽃:24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲

⾓野隼⽃:⼤猫のワルツ

ガーシュウィン(⾓野隼⽃編曲):パリのアメリカ⼈

ラヴェル(⾓野隼⽃編曲):ボレロ

(アンコール)

角野隼斗:ノクターン

:きらきら星変奏曲(ヘ長調)

:夕やけ こやけ

あのサントリー公演から3週間。

さらに自由で

のびやかなピアノに驚く。

わずかな時間に

これだけ深化できるなんて!

全23公演の千秋楽。

「とても充実していた」

と本人が語るとおり

その気持ちが そのまま

ピアノの音になっていた。

この公演が思いがけず配信されることになり

迷わずチケットを購入~♬♪

こうして手元のアップが見られる上

あの

「24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲」は

次々に変化する調性が

テロップで表示される!

リアルなホールは客席の明かりが消えるので

せっかくプログラムに調性と色の対照表があるのに

全く確認できなかったので

本当に嬉しい♡

角野さんが弾いた調性は

Am Cm A♭ A F#m F# D#m Bm

D G Gm B♭ Cm C#m D♭ F E

Em Bm G#m Dm Fm B♭ E♭

という順でした♪♬

*ピアノの側に置かれた(ハイテクな)球体が

調によって色が変化する*

「転調大好き」な角野ワールドを

満喫したのでした♡

それにしても

複数のカメラが捉える素晴らしい映像は

まさに洗練された作品!

ホールとはまた別の楽しさでいっぱい。

そして

音楽の可能性を大きく広げる

渾身のパフォーマンスに

心を奪われた。。

公演ごとに調を変えたアンコールの

「きらきら星」。

千秋楽はヘ長調のあたたかな響き。

長いツアーを無事に終えられた

安堵と感謝が伝わってくる。

そして

最終日なのでトリプル・アンコール!

このホールがある千葉は

角野さんの生まれ故郷。

子どもの頃 住んでいた町で

夕方になると

お家に帰る合図として流れていた

「夕やけこやけ」を。

「みなさんも元気にお家にお帰りください」w

そんなわけで

配信の予定時間をオーバー!

そのためか、最後まで見られなかった人が続出。

配信元がチケット購入者を対象に救済措置をすることに。

おかげで、またしばらく楽しめます~♡♬☆♪♡

~千葉 森のホール21大ホールより配信

(プログラム)

J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971

モーツァルト:ピアノソナタ 第11番 イ⻑調 K. 331「トルコ⾏進曲付き」

⾓野隼⽃:24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲

⾓野隼⽃:⼤猫のワルツ

ガーシュウィン(⾓野隼⽃編曲):パリのアメリカ⼈

ラヴェル(⾓野隼⽃編曲):ボレロ

(アンコール)

角野隼斗:ノクターン

:きらきら星変奏曲(ヘ長調)

:夕やけ こやけ

あのサントリー公演から3週間。

さらに自由で

のびやかなピアノに驚く。

わずかな時間に

これだけ深化できるなんて!

全23公演の千秋楽。

「とても充実していた」

と本人が語るとおり

その気持ちが そのまま

ピアノの音になっていた。

この公演が思いがけず配信されることになり

迷わずチケットを購入~♬♪

こうして手元のアップが見られる上

あの

「24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲」は

次々に変化する調性が

テロップで表示される!

リアルなホールは客席の明かりが消えるので

せっかくプログラムに調性と色の対照表があるのに

全く確認できなかったので

本当に嬉しい♡

角野さんが弾いた調性は

Am Cm A♭ A F#m F# D#m Bm

D G Gm B♭ Cm C#m D♭ F E

Em Bm G#m Dm Fm B♭ E♭

という順でした♪♬

*ピアノの側に置かれた(ハイテクな)球体が

調によって色が変化する*

「転調大好き」な角野ワールドを

満喫したのでした♡

それにしても

複数のカメラが捉える素晴らしい映像は

まさに洗練された作品!

ホールとはまた別の楽しさでいっぱい。

そして

音楽の可能性を大きく広げる

渾身のパフォーマンスに

心を奪われた。。

公演ごとに調を変えたアンコールの

「きらきら星」。

千秋楽はヘ長調のあたたかな響き。

長いツアーを無事に終えられた

安堵と感謝が伝わってくる。

そして

最終日なのでトリプル・アンコール!

このホールがある千葉は

角野さんの生まれ故郷。

子どもの頃 住んでいた町で

夕方になると

お家に帰る合図として流れていた

「夕やけこやけ」を。

「みなさんも元気にお家にお帰りください」w

そんなわけで

配信の予定時間をオーバー!

そのためか、最後まで見られなかった人が続出。

配信元がチケット購入者を対象に救済措置をすることに。

おかげで、またしばらく楽しめます~♡♬☆♪♡

"KEYS" [コンサートの記憶]

角野隼斗 全国ツアー 2024 “KEYS”

~サントリーホール

美しい翼を広げ

力強く羽ばたく

時は今!

憧れていた

高く 青い空へ・・

(プログラム)

J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971

モーツァルト:ピアノソナタ 第11番 イ⻑調 K. 331「トルコ⾏進曲付き」

⾓野隼⽃:24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲

⾓野隼⽃:⼤猫のワルツ

ガーシュウィン(⾓野隼⽃編曲):パリのアメリカ⼈

ラヴェル(⾓野隼⽃編曲):ボレロ

(アンコール)

角野隼斗:ノクターン

:きらきら星変奏曲(変ホ短調)

clavier(クラヴィーア)は

ラテン語の「clavis (クラヴィス=鍵)」が語源。

時を経て

全ての鍵盤楽器の呼び名になった。

英語の鍵盤=keybord

KEYS=鍵はクラヴィーアが奏でる音楽?

満員の大ホール。

ステージ中央に

スタインウェイのグランドピアノ。

拍手の中

黒い衣装の角野隼斗さんが登場。

はじまりは、バッハ。

F durの明るいアルペジオが響く。

なんて美しい音色だろう!

まるいフォルムの粒子が連なり

魅力的なフレーズを生み出し

第一楽章の

期待感いっぱいのストーリーが紡がれる。

続く第二楽章は

雄弁な左手にハッとする。

多くの演奏家の解釈は、

この楽章の左手は

右手のメロディーの伴奏だ。

ところが

角野さんの左手は

右手とともに

優美に歌い合い、語り合う。

そうか

これもポリフォニーなのだ!

そして、得意のドライブ感満載の第三楽章。

爽快なアップテンポは

この人の真骨頂!

でもね

どんなに速くても

細やかなアーティキュレーションは完璧!

それが

2階席までクリアに届くって

本当にすごい!

ここで角野さんはマイクを持って、

プログラムについてのお話を。

そして、モーツァルト。

第1楽章の全ての繰り返しを守る。

リフレインは

もちろん、可憐な装飾をほどこして。

メヌエットは

さながら貴族の館での晩餐会。

高貴な人々が品良く笑いさざめく。

目くばせ 耳うち

静かに流れる

ターフェル・ムジーク・・

そして、

パキっと弾かれた「トルコ行進曲」。

これも装飾の機微にハッとする。

爽やかに、華やかに。

バッハもモーツァルトも

モダンピアノ以前の作品なので

解釈は千差万別。

当時の楽器での表現方法にこだわる人もいれば

現代の楽器の特性を生かす人もいる。

角野さんは後者だけれど

過度にエモーショナルにならず

時代様式に即して

少しだけスパイスを加えた。

この絶妙なさじ加減!

バッハが

イタリアから伝わって来た音楽に魅了され

彼の地での合奏協奏曲を

ひとりで弾けるように作曲した作品。

これを角野さんが弾くと

まるで弦楽合奏!

ソロとトゥッティの

丁々発止の掛け合いが

聴こえてくる。

モーツァルトは

指でノンレガートで弾いたフレーズを

ペダルで繋げて

美しいレガートを聴かせる。

細やかにタッチを変えて

さまざまな表情を奏でる。

優美な旋律の抑揚は歌心にあふれ

まるでオペラのよう!

歌手とオーケストラのやり取りが

目の前に現れる。。

さて、ピアノの向こう側に

何やら白い球体が。

角野さんの説明では

弾いた調性に反応して光の色が変化する、

というハイテクなモノ。

角野さんがホ長調を弾くと青く、

ハ短調を弾くと光が赤に変化。

まーすごいっ!と思ったら

「照明さんもありがとうございます」

と、角野さん。

あれ??w

Key には調性の意味もあるので

全ての調を使った

24の変奏曲のはじまりはじまり~♪♬

プログラムに色と調性の関係が

書いてあるけれど、暗くて見えませ~ん。

もう、角野さんの

華麗で 壮大で

本当にカッコいい

インプロいっぱいの演奏を

次々に変化する光の色とともに

まるごと楽しんだのでした♡

プログラム後半は様々な鍵盤楽器に囲まれての演奏。

ピアニストはステージでは一人なので

囲まれていると落ち着くのだそう。

「大猫」の始まりはチェレスタ。

可愛らしい鉄琴の音色をキラキラさせると

クルッと回転してグランドピアノに。

その上にあるトイピアノも登場。

もう、

楽しくてたまらない!

という雰囲気の角野さん。

さらに

「パリのアメリカ人」は

まさに彼ならではの世界!

この映画のダンスシーンが

ダイナミックに現れる。

時を経ても色あせない

ハイセンスなミュージカル映画。

角野さんのピアノは

あの高揚感を余すところなく、

いや、さらに増幅して繰り広げる!

そして、

フレンチ・ジャズのように

オシャレではないですか♡

ーーー暗転ーーー

ステージ上で何やら準備が。

ややあって

暗闇の中

角野さんがピアノに歩み寄った?

やがて

乾いた連打が始まる。

「ボレロ」だ。

ささやくような連打は

アップライトで。

やがて音量が増す。

こんどは

グランドピアノ。

絶え間なく続く連打の上で

管楽器の呼吸をはかる。

刹那的な旋律。

さらにレンジが上がり

ヒートアップしていく音楽。

前半で聴かせてくれた

繊細な表現に加えて

後半はハンパなくスケールが広がる。

重層的なハーモニー感、

すばらしいバランス感覚で

大音量をコントロールし

立体的な音響が立ち現れる。

それは、もう見事!

さあ、螺旋状に登りつめたボレロが

ついに 頂点に達する!

巨大なエネルギーとともに

爆発!!

まさに圧巻!

ブラヴィッシモ!!

この興奮の後のアンコール。

ゆるやかな「ノクターン」は

夜というより

夜明けの音楽、と角野さん。

そうして

アップライトで奏されたのは

たゆたう波

優しくあたたかい愛。

心がゆれて

涙があふれる…

その音楽が

霧に包まれるように 閉じられる。

・・静寂

そうして

角野さんが

こちらの世界に帰ってくる。

ようやく息ふきかえし

拍手がはじまる。

ホール中の心がひとつになって

静寂を聴く。

なんて幸せなひととき。。

しかーしっ!

これじゃあ帰れませんよ!ww

と、拍手が続き

ステージに呼び戻される角野さん。

「最後の最後にもう1曲」

やったー!

ダブルアンコール♪♬しかも撮影可!

しかもSNS投稿可!(ただし動画は30秒ね)

皆、急いでスマホを取り出す(いそいそw

このツアーのラストは

「きらきら星」と決まっていて

それが毎回、違う調性で演奏される。

「今日のサントリーは B♭m、変ロ短調です。

変な調なんですが」

プログラムの色と調性の対照表を見ると

変ロ短調は紫!

(いえぃ 角野さんが好きな色・パープルだよ♡

壮大な音楽は

短調から長調に転調し

さらにパワーアップ!

エネルギッシュなラストに大喝采!!

もちろん、スタンディング・オベーション!

(ブラボー叫んじゃったよ☆

自ら創り上げた音楽を

人の心にダイレクトに届ける。

それには

演奏技術はもちろん

作品への深い洞察が必要でしょう。

さまざまな角度から研究し

自分の思いが伝わる演奏を模索する。

ほんとうに大変な事なのに

この日の角野さんは

そんな苦労を微塵にも感じさせず

実に楽しそうに弾いていた。

少し以前のインタビューで

「唯一無二の存在になりたい」

と言っていた角野さん。

その目標に大きく近づいた、いや

もう、達成したのではないか?

なにしろ

この日のピアノの音の充実していたこと!

自分を信じているから出せる音。

さらに

この瞬間に感じた思いを指で紡ぐ。

すると 奏者の気持ち、心のひだが

ダイレクトに伝わってくる!

同じ空間の中で それが聴けるのは

この上ない幸せ。。

ほんとうに感動的な演奏会だったよ。

それにしてもっ

進化・深化の速度が

あまりにも速すぎる!

昨年からニューヨークに拠点を移し

さまざまな音楽に触れ

さらに、

世界各地でコンサートをしている角野さん。

そんな経験が糧となり

取り込まれたものを

増幅して発信する。

このサイクルのスピードが

ものすごーく速い!

やっぱり

天才なんだな。

これからも、さらに変貌していくに違いない。

楽しみすぎるよ♡

~サントリーホール

美しい翼を広げ

力強く羽ばたく

時は今!

憧れていた

高く 青い空へ・・

(プログラム)

J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971

モーツァルト:ピアノソナタ 第11番 イ⻑調 K. 331「トルコ⾏進曲付き」

⾓野隼⽃:24の調によるトルコ⾏進曲変奏曲

⾓野隼⽃:⼤猫のワルツ

ガーシュウィン(⾓野隼⽃編曲):パリのアメリカ⼈

ラヴェル(⾓野隼⽃編曲):ボレロ

(アンコール)

角野隼斗:ノクターン

:きらきら星変奏曲(変ホ短調)

clavier(クラヴィーア)は

ラテン語の「clavis (クラヴィス=鍵)」が語源。

時を経て

全ての鍵盤楽器の呼び名になった。

英語の鍵盤=keybord

KEYS=鍵はクラヴィーアが奏でる音楽?

満員の大ホール。

ステージ中央に

スタインウェイのグランドピアノ。

拍手の中

黒い衣装の角野隼斗さんが登場。

はじまりは、バッハ。

F durの明るいアルペジオが響く。

なんて美しい音色だろう!

まるいフォルムの粒子が連なり

魅力的なフレーズを生み出し

第一楽章の

期待感いっぱいのストーリーが紡がれる。

続く第二楽章は

雄弁な左手にハッとする。

多くの演奏家の解釈は、

この楽章の左手は

右手のメロディーの伴奏だ。

ところが

角野さんの左手は

右手とともに

優美に歌い合い、語り合う。

そうか

これもポリフォニーなのだ!

そして、得意のドライブ感満載の第三楽章。

爽快なアップテンポは

この人の真骨頂!

でもね

どんなに速くても

細やかなアーティキュレーションは完璧!

それが

2階席までクリアに届くって

本当にすごい!

ここで角野さんはマイクを持って、

プログラムについてのお話を。

そして、モーツァルト。

第1楽章の全ての繰り返しを守る。

リフレインは

もちろん、可憐な装飾をほどこして。

メヌエットは

さながら貴族の館での晩餐会。

高貴な人々が品良く笑いさざめく。

目くばせ 耳うち

静かに流れる

ターフェル・ムジーク・・

そして、

パキっと弾かれた「トルコ行進曲」。

これも装飾の機微にハッとする。

爽やかに、華やかに。

バッハもモーツァルトも

モダンピアノ以前の作品なので

解釈は千差万別。

当時の楽器での表現方法にこだわる人もいれば

現代の楽器の特性を生かす人もいる。

角野さんは後者だけれど

過度にエモーショナルにならず

時代様式に即して

少しだけスパイスを加えた。

この絶妙なさじ加減!

バッハが

イタリアから伝わって来た音楽に魅了され

彼の地での合奏協奏曲を

ひとりで弾けるように作曲した作品。

これを角野さんが弾くと

まるで弦楽合奏!

ソロとトゥッティの

丁々発止の掛け合いが

聴こえてくる。

モーツァルトは

指でノンレガートで弾いたフレーズを

ペダルで繋げて

美しいレガートを聴かせる。

細やかにタッチを変えて

さまざまな表情を奏でる。

優美な旋律の抑揚は歌心にあふれ

まるでオペラのよう!

歌手とオーケストラのやり取りが

目の前に現れる。。

さて、ピアノの向こう側に

何やら白い球体が。

角野さんの説明では

弾いた調性に反応して光の色が変化する、

というハイテクなモノ。

角野さんがホ長調を弾くと青く、

ハ短調を弾くと光が赤に変化。

まーすごいっ!と思ったら

「照明さんもありがとうございます」

と、角野さん。

あれ??w

Key には調性の意味もあるので

全ての調を使った

24の変奏曲のはじまりはじまり~♪♬

プログラムに色と調性の関係が

書いてあるけれど、暗くて見えませ~ん。

もう、角野さんの

華麗で 壮大で

本当にカッコいい

インプロいっぱいの演奏を

次々に変化する光の色とともに

まるごと楽しんだのでした♡

プログラム後半は様々な鍵盤楽器に囲まれての演奏。

ピアニストはステージでは一人なので

囲まれていると落ち着くのだそう。

「大猫」の始まりはチェレスタ。

可愛らしい鉄琴の音色をキラキラさせると

クルッと回転してグランドピアノに。

その上にあるトイピアノも登場。

もう、

楽しくてたまらない!

という雰囲気の角野さん。

さらに

「パリのアメリカ人」は

まさに彼ならではの世界!

この映画のダンスシーンが

ダイナミックに現れる。

時を経ても色あせない

ハイセンスなミュージカル映画。

角野さんのピアノは

あの高揚感を余すところなく、

いや、さらに増幅して繰り広げる!

そして、

フレンチ・ジャズのように

オシャレではないですか♡

ーーー暗転ーーー

ステージ上で何やら準備が。

ややあって

暗闇の中

角野さんがピアノに歩み寄った?

やがて

乾いた連打が始まる。

「ボレロ」だ。

ささやくような連打は

アップライトで。

やがて音量が増す。

こんどは

グランドピアノ。

絶え間なく続く連打の上で

管楽器の呼吸をはかる。

刹那的な旋律。

さらにレンジが上がり

ヒートアップしていく音楽。

前半で聴かせてくれた

繊細な表現に加えて

後半はハンパなくスケールが広がる。

重層的なハーモニー感、

すばらしいバランス感覚で

大音量をコントロールし

立体的な音響が立ち現れる。

それは、もう見事!

さあ、螺旋状に登りつめたボレロが

ついに 頂点に達する!

巨大なエネルギーとともに

爆発!!

まさに圧巻!

ブラヴィッシモ!!

この興奮の後のアンコール。

ゆるやかな「ノクターン」は

夜というより

夜明けの音楽、と角野さん。

そうして

アップライトで奏されたのは

たゆたう波

優しくあたたかい愛。

心がゆれて

涙があふれる…

その音楽が

霧に包まれるように 閉じられる。

・・静寂

そうして

角野さんが

こちらの世界に帰ってくる。

ようやく息ふきかえし

拍手がはじまる。

ホール中の心がひとつになって

静寂を聴く。

なんて幸せなひととき。。

しかーしっ!

これじゃあ帰れませんよ!ww

と、拍手が続き

ステージに呼び戻される角野さん。

「最後の最後にもう1曲」

やったー!

ダブルアンコール♪♬しかも撮影可!

しかもSNS投稿可!(ただし動画は30秒ね)

皆、急いでスマホを取り出す(いそいそw

このツアーのラストは

「きらきら星」と決まっていて

それが毎回、違う調性で演奏される。

「今日のサントリーは B♭m、変ロ短調です。

変な調なんですが」

プログラムの色と調性の対照表を見ると

変ロ短調は紫!

(いえぃ 角野さんが好きな色・パープルだよ♡

壮大な音楽は

短調から長調に転調し

さらにパワーアップ!

エネルギッシュなラストに大喝采!!

もちろん、スタンディング・オベーション!

(ブラボー叫んじゃったよ☆

自ら創り上げた音楽を

人の心にダイレクトに届ける。

それには

演奏技術はもちろん

作品への深い洞察が必要でしょう。

さまざまな角度から研究し

自分の思いが伝わる演奏を模索する。

ほんとうに大変な事なのに

この日の角野さんは

そんな苦労を微塵にも感じさせず

実に楽しそうに弾いていた。

少し以前のインタビューで

「唯一無二の存在になりたい」

と言っていた角野さん。

その目標に大きく近づいた、いや

もう、達成したのではないか?

なにしろ

この日のピアノの音の充実していたこと!

自分を信じているから出せる音。

さらに

この瞬間に感じた思いを指で紡ぐ。

すると 奏者の気持ち、心のひだが

ダイレクトに伝わってくる!

同じ空間の中で それが聴けるのは

この上ない幸せ。。

ほんとうに感動的な演奏会だったよ。

それにしてもっ

進化・深化の速度が

あまりにも速すぎる!

昨年からニューヨークに拠点を移し

さまざまな音楽に触れ

さらに、

世界各地でコンサートをしている角野さん。

そんな経験が糧となり

取り込まれたものを

増幅して発信する。

このサイクルのスピードが

ものすごーく速い!

やっぱり

天才なんだな。

これからも、さらに変貌していくに違いない。

楽しみすぎるよ♡

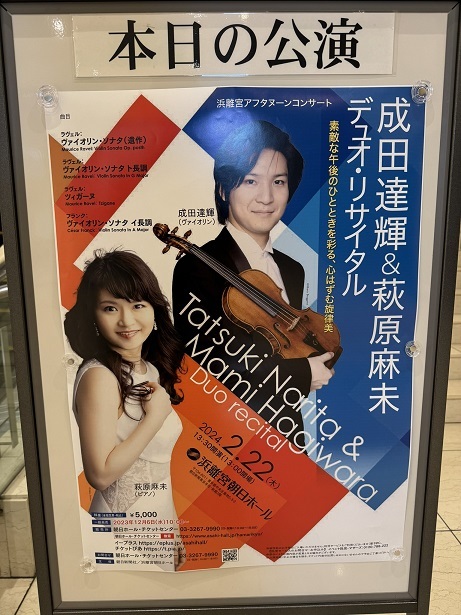

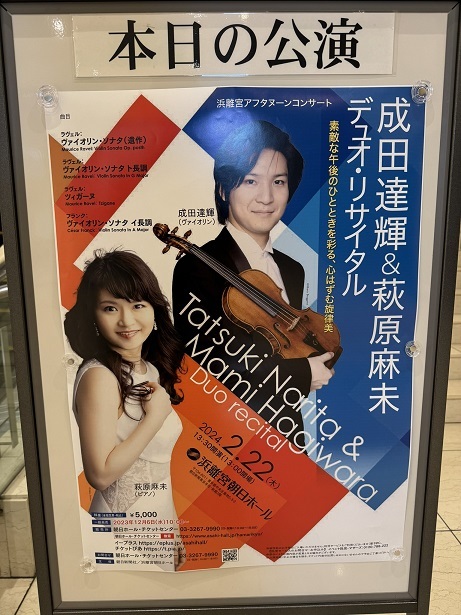

Afternoon Concert Feb. [コンサートの記憶]

成田達輝&萩原麻未 デュオリサイタル

~浜離宮朝日ホール

(出演)

ヴァイオリン:成田達輝

ピアノ:萩原麻未

(プログラム)

M.ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ(遺作)

ヴァイオリン・ソナタ ト長調

ツィガーヌ

S.フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

(アンコール)

E.イザイ:子どもの夢 Op.14

W.クロール:バンジョーとフィドル

超美音・超絶技巧の

バイオリンとピアノが

個性豊かに繰り広げるパフォーマンス!

時に狂気をはらみ

また彼岸のような儚さを歌う。。

かわいらしい笑顔の萩原麻未さんは純白のドレス。

そして神妙な面持ちの成田達輝さんは黒の丈の長い上着。

若い夫婦の二人が揃ってお辞儀をすると

ホールの空気が一気に華やぐ。

しかし、いざ楽器に向かうと

二人はともに凄い集中力で

音楽に没入する。

まるで憑依したような

もの凄い演奏!!

それぞれが

非常に個性的なのだが

お互いの波長がピッタリ合うから

その個性が拡大され、増幅され

まさに

オリジナリティーの極致となる。

極度なアゴーギグの変化、

さらに

幽玄な最弱音から爆音まで

ダイナミクスレンジの広いこと!

今、この瞬間に生まれる音楽の瑞々しさに

心をうたれる。

そして、ほんとうに凄いのは

どんな場面でも

楽器を完璧にコントロールしているのだ。

しかも

これ以上ないくらいの美しい音色で!

どの作品も聴き慣れたものなに

まるで初めて聴くような新鮮さ。

圧倒的。。

ところが

プログラム後半のフランクのソナタの演奏中、

ハプニングが!

成田さんが

静かな第3楽章の途中で

突然、演奏をやめて

「すみません、もう1回最初からやらせて下さい」

と言うのだ。

ステージのそでからカメラで撮影されているのに気付き

集中できないようだ。

1番ビックリしたのは麻未さんで(そりゃそうだ)

夫に「最初からでなくても、2楽章からでも良いのでは?」

と、説得しようとするが

頑として「最初から」と言う達輝さん。

麻未さんは客席に「お時間、大丈夫ですか?」と気遣う。

客席から温かい拍手がおくられ

調弦して、冒頭から。

ああ、

さっきより充実した演奏だ!

アクシデントを跳ね除け

真摯に音楽に向き合う夫婦デュオに

感銘を受けました。

(ちなみに、ホールのSNSで

「スタッフの不手際で演奏が中断したことへのお詫び」があった。)

演奏を止めた時に

成田さんが「どんな状況でも演奏できなくてはいけないのだが」

と、もらしていた。

確かに、

演奏を止めるなど、もっての外!

と言われても仕方ないかもしれない。

でも、成田さんは

最高の演奏を聴いてもらいたかった。

それは、もの凄い集中力の上に成り立つものだから

ほんの少しでも

邪念を入れたくなかったのでしょう。

そのことを

ホール中の人が感じたから

温かい拍手が生まれた。

ほんとうに

みんな、あなたが納得できる演奏が聴けて

幸せだったよ。

アンコールの1曲目は

私の大好きな

イザイの「子どもの夢」。

ふたりのお子さんへの

あたたかい愛情が

そのまま

音になっていた。。。

~浜離宮朝日ホール

(出演)

ヴァイオリン:成田達輝

ピアノ:萩原麻未

(プログラム)

M.ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ(遺作)

ヴァイオリン・ソナタ ト長調

ツィガーヌ

S.フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調

(アンコール)

E.イザイ:子どもの夢 Op.14

W.クロール:バンジョーとフィドル

超美音・超絶技巧の

バイオリンとピアノが

個性豊かに繰り広げるパフォーマンス!

時に狂気をはらみ

また彼岸のような儚さを歌う。。

かわいらしい笑顔の萩原麻未さんは純白のドレス。

そして神妙な面持ちの成田達輝さんは黒の丈の長い上着。

若い夫婦の二人が揃ってお辞儀をすると

ホールの空気が一気に華やぐ。

しかし、いざ楽器に向かうと

二人はともに凄い集中力で

音楽に没入する。

まるで憑依したような

もの凄い演奏!!

それぞれが

非常に個性的なのだが

お互いの波長がピッタリ合うから

その個性が拡大され、増幅され

まさに

オリジナリティーの極致となる。

極度なアゴーギグの変化、

さらに

幽玄な最弱音から爆音まで

ダイナミクスレンジの広いこと!

今、この瞬間に生まれる音楽の瑞々しさに

心をうたれる。

そして、ほんとうに凄いのは

どんな場面でも

楽器を完璧にコントロールしているのだ。

しかも

これ以上ないくらいの美しい音色で!

どの作品も聴き慣れたものなに

まるで初めて聴くような新鮮さ。

圧倒的。。

ところが

プログラム後半のフランクのソナタの演奏中、

ハプニングが!

成田さんが

静かな第3楽章の途中で

突然、演奏をやめて

「すみません、もう1回最初からやらせて下さい」

と言うのだ。

ステージのそでからカメラで撮影されているのに気付き

集中できないようだ。

1番ビックリしたのは麻未さんで(そりゃそうだ)

夫に「最初からでなくても、2楽章からでも良いのでは?」

と、説得しようとするが

頑として「最初から」と言う達輝さん。

麻未さんは客席に「お時間、大丈夫ですか?」と気遣う。

客席から温かい拍手がおくられ

調弦して、冒頭から。

ああ、

さっきより充実した演奏だ!

アクシデントを跳ね除け

真摯に音楽に向き合う夫婦デュオに

感銘を受けました。

(ちなみに、ホールのSNSで

「スタッフの不手際で演奏が中断したことへのお詫び」があった。)

演奏を止めた時に

成田さんが「どんな状況でも演奏できなくてはいけないのだが」

と、もらしていた。

確かに、

演奏を止めるなど、もっての外!

と言われても仕方ないかもしれない。

でも、成田さんは

最高の演奏を聴いてもらいたかった。

それは、もの凄い集中力の上に成り立つものだから

ほんの少しでも

邪念を入れたくなかったのでしょう。

そのことを

ホール中の人が感じたから

温かい拍手が生まれた。

ほんとうに

みんな、あなたが納得できる演奏が聴けて

幸せだったよ。

アンコールの1曲目は

私の大好きな

イザイの「子どもの夢」。

ふたりのお子さんへの

あたたかい愛情が

そのまま

音になっていた。。。

Tango Nuevo [コンサートの記憶]

三浦一馬&東京グランド・ソロイスツ

情熱のピアソラ ーTango Nuevoー

~かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

(オール・ピアソラ プログラム)

フーガと神秘

悪魔のロマンス

天使の死

コオマージュオマージュ

四分の三拍子で

ブエノスアイレスの夏

デリカシモ

ブエノスアイレス午前零時

鮫(エスクアロ)

ツィガーヌ・タンゴ

ビオレンタンゴ

アディオス・ノニーノ

(アンコール)

アレグロ・タンガービレ

リベルタンゴ

鮮やかに歌うバンドネオンと

超美音のTGSが奏でる、

アップデートされたピアソラ!

おそらく世界で唯一無二の

スタイリッシュなアンサンブル。

指揮者ナシでも

緩急自在の音楽が

あうんの呼吸で出来ちゃうって

ホントにすごいっ!!

そして絶妙な陰影・・

まさに、釘づけでした。

そして

三浦さんと石田さんの掛け合いは最高!!

これまで何度か このアンサンブルを聴いているけど

この日はどの楽器の音もクリアで、

特にバンドネオンが際立っていて

本当に素晴らしかった。

アンコールの最後は「リベルタンゴ」。

三浦さんは、この曲の時だけ立って

片足を椅子に乗せて演奏する。

カッコイイ~!

他の曲も立って弾けば良いのに

と、いつも思うのでした♬♪

(この写真はweb上からお借りしました)

情熱のピアソラ ーTango Nuevoー

~かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

(オール・ピアソラ プログラム)

フーガと神秘

悪魔のロマンス

天使の死

コオマージュオマージュ

四分の三拍子で

ブエノスアイレスの夏

デリカシモ

ブエノスアイレス午前零時

鮫(エスクアロ)

ツィガーヌ・タンゴ

ビオレンタンゴ

アディオス・ノニーノ

(アンコール)

アレグロ・タンガービレ

リベルタンゴ

鮮やかに歌うバンドネオンと

超美音のTGSが奏でる、

アップデートされたピアソラ!

おそらく世界で唯一無二の

スタイリッシュなアンサンブル。

指揮者ナシでも

緩急自在の音楽が

あうんの呼吸で出来ちゃうって

ホントにすごいっ!!

そして絶妙な陰影・・

まさに、釘づけでした。

そして

三浦さんと石田さんの掛け合いは最高!!

これまで何度か このアンサンブルを聴いているけど

この日はどの楽器の音もクリアで、

特にバンドネオンが際立っていて

本当に素晴らしかった。

アンコールの最後は「リベルタンゴ」。

三浦さんは、この曲の時だけ立って

片足を椅子に乗せて演奏する。

カッコイイ~!

他の曲も立って弾けば良いのに

と、いつも思うのでした♬♪

(この写真はweb上からお借りしました)

前の8件 | -